減法的力量

甘地不滿英國在印度的高壓統治,發起了不合作運動,以消極態度抵制英國對印度執行的專賣制度等行為,最終成功讓印度獨立,脫離了英國的統治。

舊金山的安巴卡德洛的濱海美景,原本被一條高速公路擋住了,經過幾番波折,高速公路被拆掉,讓海岸線顯現,變成了觀光勝地。

這兩件事件分別讓兩地得到了一個跨時代的改變,可是為什麼總覺得哪裡有些奇怪?為什麼甘地可以不揭竿起義,就使得英國放棄了殖民地?為何舊金山會拆除高速公路,而不是選擇繼續保養並拓寬?

因為,這兩個例子,主角都看到了減法帶來的好處,並選擇了減法作為改善方法。

人傾向於加法

作者做了許多調查和實驗,在以下列舉幾個。

-

給測試者們一個已經大致安排好的一日旅遊行程,讓他們設法改善這個行程。大多數人改善後的行程變得更加緊湊,景點更多了。

-

給測試者一份高湯食譜要他們改善,大多數人選擇加入更多食材。

不過以上這兩種實驗,可能都會更偏向受試者個人的經驗或看法,例如可能給出景點真的都太讚了,每一個都想去,或他們本來就喜歡高湯有複雜的口感。

為了讓實驗結果更加地客觀公正,不受其他因素影響,作者請人設計了以下實驗。

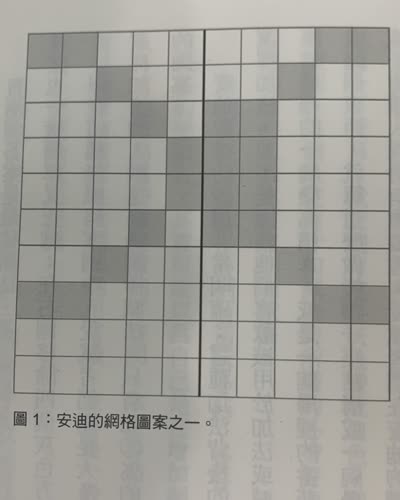

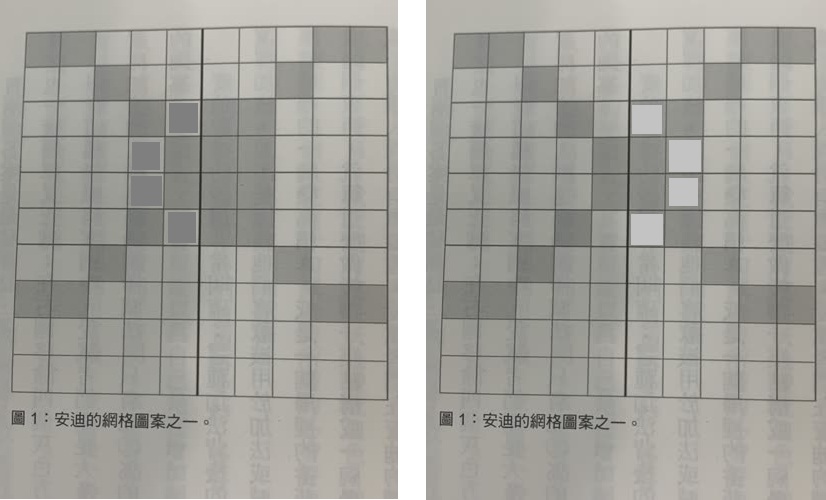

給測試者一些類似上圖的網格,而測試者要做的就是添加灰色方塊,或是減少灰色方塊,並使用最少的步驟修改網格圖案,讓圖案在對折時能夠完整重合。

以上圖舉例,解決方法可能有兩個,一個是增加四個方塊,另一個是減少四個方塊。

可想而知,最終結果仍舊是使用加法(左圖)解法的明顯偏多。

在一系列的實驗之後,作者的研究團隊推測出人們為何偏向加法的原因:

-

減法帶來心理負擔:原本減去的事物就像是沈沒成本——刪除就白白地把精力都浪費掉了,留著有什麼不好?讓人們把更少視為損失。

-

減法沒有成就感:減法帶來的改善,很難在最終的成果展現,導致沒有成就感。

讓自己想到減法

減法如上段所述,是非常反直覺的,但是其實也是一種解決方向,帶來的好處還可能超過加法。

作者提出如果想要讓自己能夠想到減法可以這麼做:

-

試圖作出改善前,先採取減法,讓減法成為優先事項

-

聚焦在需求上,以使用者為本,刪除不必要的元素,讓減法的成果可以讓人感受到

-

持續使用減法,並重複使用減法成品,享受減法帶來的好處

-

最後,不要忘記加法,加法並不是沒有用,選擇改善的方向並不是加法或減法的二擇一,而是可以加減並用,並不需要去抑制加法的本能,而是要讓自己知道,減法也是其中一個選項

心得感想

在讀書反思過程中,我發現我過去或現在,或多或少也使用了減法來改善我的生活。例如練琴的時候,如果遇到困難的段落,我會選擇拿出節拍器,從慢的速度開始逐漸在每次演奏完一次後加快一些,並且將其拆分一次只練一個樂句,甚至一個小節,之後再逐漸拼湊起來。

但我也發現,想要使用減法,必須已經用了加法了,就像是會想要掃地,是因為在地上看見了落葉。我原本自己的筆記其實只有列點整理,但又怕這樣的形式會前後不連貫,讓人摸不著頭緒,所以擴寫了一些,再接著增增減減,才變成現在這個樣貌。

《減法的力量——全美最啟迪人心的跨領域教授,帶你發現「少,才更好」》

“SUBTRACT - THE UNTAPPED SCIENCE OF LESS”

甘鎮隴 譯

9789861343945